「分類只是地圖,真正的旅程始於腳下。」 — 寫給每一個被四個字母吸引又懷疑的人。

高鐵車廂,傍晚從高雄往台北的路上,車窗把夕陽拉成一條柔軟的橘線。我抱著筆電,卡在一篇寫了第七版的文章標題,腦袋像當機的瀏覽器。

前排兩位乘客聊得起勁:「你履歷寫 ENTJ,難怪上次會議你氣場好像主管一樣。」另一位笑說:「別鬧啦,我昨天重測變 INTJ。」

我沒參與他們的對話,但心裡卻默默吐槽。剛好我正寫著「MBTI 如何綁架我們的職涯」的文章,而那四個字母依舊像社交密碼,決定誰被理解、誰被貼標籤。

我的 MBTI 初戀

我已經不太記得自己第一次做 MBTI 16 型人格是哪一年,大概不是現在這麼流行的年代。填了一張表格,大約六十分鐘,得到了 INFJ 這張名片。

當年我認真相信,這些字母可以幫我解開生命謎題:

- 為什麼我在誠品可以待一整晚?

- 為什麼我簡報時總想講一段「反思」?

- 為什麼聚會開始半小時後,我就想消失?

看完測試結論,關閉網頁。接下來幾年,我並沒有將「我是 INFJ」放在心上,甚至幾乎忘記它的存在。最近聽了不少關於 MBTI 的影片,才發現:原來我過去那些看似「想太多」的選擇,竟然早就有跡可循。

我為什麼一張簡單的露營椅都要思考一年?後來才發現,這種「J 型慎思」的習慣,其實早就滲透在我生活的每個細節裡。

後來我更是把「INFJ」掛在社群簡介,覺得它能幫我說話。

但走過幾份工作、創過幾次業、開過幾間小店,我才明白:MBTI 給的,不是答案,而是起手式,是預設值。

MBTI 常見的三大誤區:從我自己說起

一、貼標籤:貼標籤:面試翻車記

某次我去應徵一份自行車設計師的工作,HR 看著履歷上寫著 INFJ,笑說:「工程腦+理想派?聽起來太不實際了吧。」面談還沒開始,我已經被歸檔成「讀錯系的文青」。那天我落選,但也學會了:字母說不出績效,作品和數據才是說服力。

二、過度簡化:把衝突歸咎於人格

創業時,合夥人是 ESTP。每當我們在新品定位上意見相左,他總丟一句:「你 INFJ 就愛想太遠啦!」這句話像免責卡,把問題從商業討論硬轉成人格特質。後來我才體會到,觀點衝突應該靠數據和市場佐證,不該讓人格成為對話終點。

三、自我設限:內向成為逃避的藉口

有段時間,我拒絕了太多公開活動。每當有人邀我講一場課,我總回:「我 I 人啦,先 Pass。」這句話聽起來像自我認識,實際上卻成了不成長的藉口。直到有天照鏡子,我才知道:我不是內向,我只是怕面對失敗。

MBTI 可以是一面鏡子,但別讓鏡子變牆。

用 AI 把 MBTI 變成你的行動地圖

MBTI 可以是了解自己的線索,但更重要的是:「你怎麼使用它。」

現在 AI 很火熱,不少人用 AI 來算命,跟 AI 談戀愛,我也開始用 ChatGPT 和 Notion 幫自己拆解 MBTI 報告,轉化成具體可執行的行動計畫。

ChatGPT 行動教練 Prompt 示範

模型給出的建議不像坊間「INFJ 合適職業 TOP10」,而是具體的行動準則。

使用情境範例(帶入後就能使用):

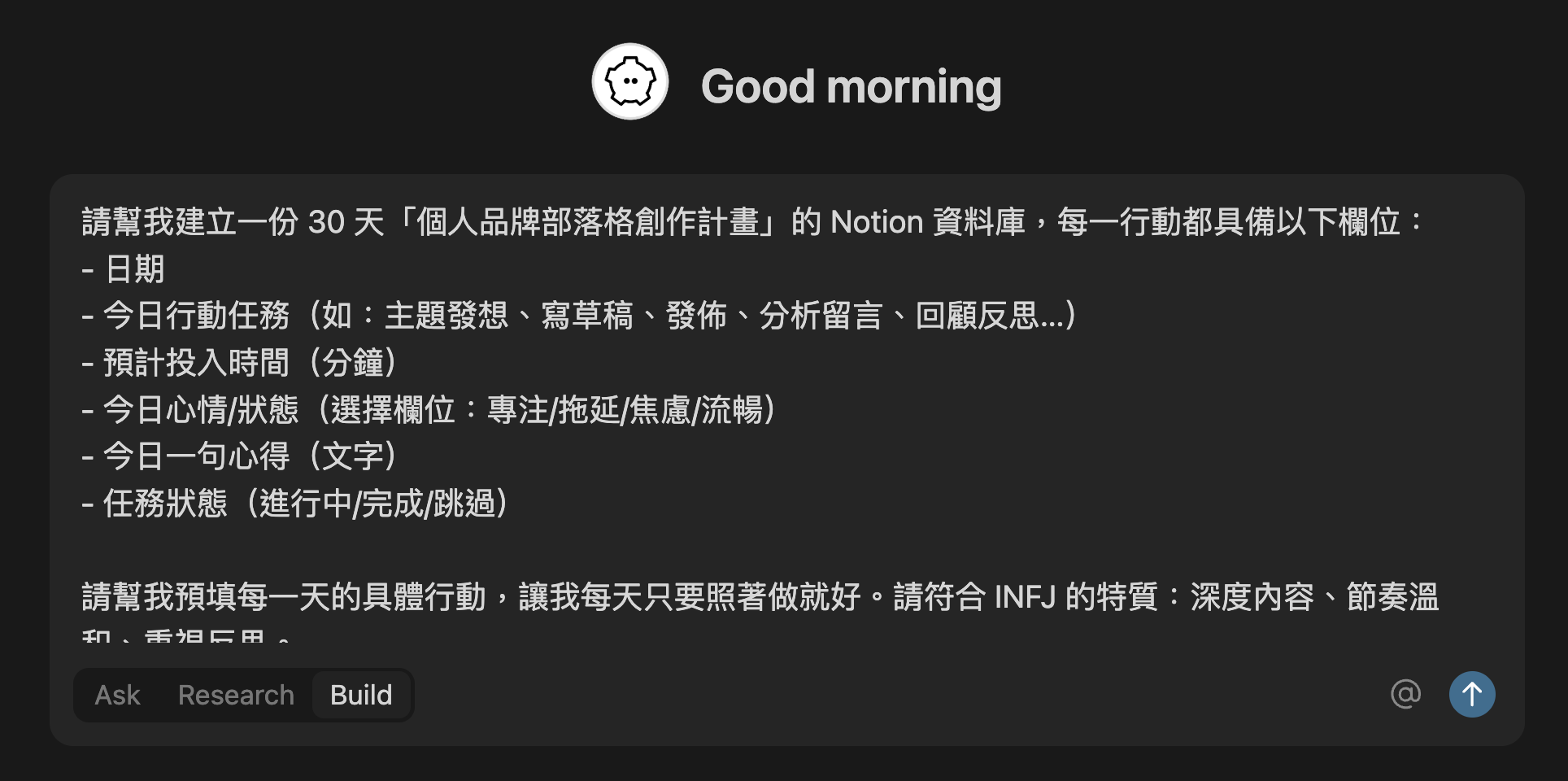

Notion 行動資料庫 Prompt

你甚至可以直接貼這段 Prompt 到 Notion 的 Home → AI → Build 區塊中。

給喜歡 MBTI 的你:三種更自在的使用方式

我們都曾經被那四個字母深深打中,覺得「終於有一套語言可以描述我了」。 但認識自己,不該只是分類,也不該停在測驗結果的當下。

這三種方式,是我這幾年來練習把 MBTI 從「標籤」變成「工具」的過程,也許你也可以試試:

一、鏡子模式:觀察自己,而不是定義自己

意思是什麼?

你用 MBTI 去觀察自己的日常行為,像照鏡子一樣看到自己的習慣與偏好,但不要急著判斷或分類。

為什麼要這樣做?

很多人做完測驗後就「住進型號裡」,反而開始「證明」自己符合類型,這其實是一種自我預言的陷阱。但你如果每天問自己「今天我哪裡不像 INFJ?」你會開始發現,你的行為、選擇、反應,其實比你以為的更有彈性。

這不是在否認 MBTI,而是從鏡中走出來,去看更多版本的你。

二、實驗模式:拿人格當起點,不是藉口

意思是什麼?

MBTI 是你行為傾向的提示,你可以把它當成設計「行為實驗」的起點。放大鏡模式就是主動驗證:這個型號說的行為對我準不準?我能不能調整?

為什麼要這樣做?

因為性格不是命運,它只是習慣 + 環境互動的結果。很多時候我們以為「我就是不擅長溝通」,其實只是還沒找到合適的方式練習。

你可以建立一個「性格 × 行為」的表格,像是:

- INFJ × 團隊溝通 → 每週主動提出一個具體建議

- INFJ × 創意輸出 → 嘗試用視覺稿代替文字草稿

與其說「我不擅長」,不如說「我試過沒?試過幾次?」

人格只是偏好,而不是命運。

三、翻譯模式:把四個字母變成說得出口的期待

意思是什麼?

與人互動時,你可以用 MBTI 當作說明自己偏好的語言工具,但記得把重點放在「具體期待」,不是人格分類。

為什麼要這樣做?

太多人在職場會議上說「我是 P 型啦,時間觀念沒那麼強」,或者「我很內向,不太想參與討論」,這其實是把性格當成擋箭牌。結果不是被理解,而是被誤解,甚至讓自己失去成長空間。

MBTI 不該成為你和別人之間的牆。

它可以是一種語言,但要記得翻譯成本人的樣子。

更健康的說法是:

- 「我通常需要一點時間整理資訊(J),但你們可以先講重點,我會在後面補想法。」

- 「我傾向 N 型思考,能幫團隊看長遠目標,但也需要你們提醒我不要忽略細節。」

「性格不是框架,是起點。它讓你知道你從哪裡來,但不該限制你能走到哪裡去。」

你不該被困在「我是什麼型」這面牆裡,而是把 MBTI 當作一個可以「站上去」的理解工具。它可以讓你看得更遠,也可以幫你往下跳,嘗試以前沒做過的行為,探索更多的自己。

每個人都不止一種樣子,MBTI 只是你起跑線的線索,而不是終點的答案。真正的成長,是你選擇走出那四個字母、開始編寫屬於自己的路徑圖。

心得 & 小結

這篇文章,是我在宜蘭的海邊咖啡廳寫完的。海風灌進來,像在提醒我們:

MBTI 是一張地圖,但真正的旅程,還是得靠你自己決定怎麼走。

MBTI 是我認識自己的第一張地圖,但真正幫我走出去的,是那些我以為自己「做不到」卻硬著頭皮做的事。我仍是 INFJ,但我也是一個文字工作者、設計師、自學狂人。每天我都在:獨自升級自己。

你可以依照說明書開機,但最終的升級包得靠自己寫。

小任務:把人格變行動

給自己一個任務:

- 選一件你最近想做卻遲遲未開始的事

- 套用上面的 ChatGPT prompt,請 AI 幫你拆解行動

- 建立你的 Notion 行動資料庫,開始執行

做完這三步,你不只是認識了 MBTI,而是開始用它活出自己的版本。

願你的人生越來越自由,願你不再只是那四個字母。