這不是憤青文,也不是抱怨社會的反社會宣言。

我只是想陪你坐下來,看看這一局牌到底怎麼發的。

人生就像是打麻將,手上的牌好壞或許你沒得選,但我們可以一起想辦法,怎麼拆、怎麼丟、怎麼拚湊出一手能胡的牌。 不保證贏錢,但至少,不再讓自己一直被「摸不到自己想要的牌」搞到心煩氣躁。

那夜晚上

我是混蛋嗎?

我們這一代,努力已經寫進基因,卻仍在原地踏步

從小,我們就被教導「努力就會成功」,這句話像一個老掉牙卻不容質疑的信仰,灌輸在我們每一代的腦子裡。但你有沒有想過,為什麼我們會這麼「自然」地相信努力很重要?

如果你看過《人類大歷史》,你就會知道,努力,其實是演化寫進我們基因裡的生存機制。

在那本書裡,Harari 講到了一個有趣的歷史轉折點:

當人類從「狩獵採集」進入「農業社會」的那一刻開始,人類生活變得更辛苦了,但我們卻以為我們在「進步」。

以前的狩獵人類,每天花幾個小時狩獵、採果子、跳舞、發呆,其實活得很快樂。

反而是進入農業社會之後,為了穩定糧食,我們開始日出而作、日落而息,養活更多人口、修築堤防、耕田犁地,生活變得更努力、更累,卻未必更自由、更幸福。

但關鍵來了:這種「努力換生存」的模式,延續了幾千年,變成了我們的預設程式。

為了讓孩子多吃一口飯,我們願意從早忙到晚;

為了不讓自己餓死,就算身體撐不住也不敢辭職;

為了下一代能活好一點,我們甘願一輩子只做一種工作。

所以努力,的確是演化「選出來的」策略。因為在舊社會,努力=活著。

但問題來了。

今天,我們這一代仍然活得像農業時代的人一樣努力,卻不再得到應有的回報。

你可能每天工時 10 小時,回家還要顧小孩、照顧父母,週末根本沒在休息。

但房價、教育費、長照、通膨,一樣樣壓得你喘不過氣。

你越努力,帳單越多;越忍耐,選擇越少。

在《人類大歷史》裡,Harari 曾說:「我們馴服了小麥,卻也被小麥馴服了。」

套到現在來說是:

我們抓住了努力,卻也被「努力信仰」給困住了。

所以不是你不夠好,也不是你不夠勤奮,而是我們從小學會的那套「努力就會成功」,根本沒辦法用來解開現代的生存遊戲。

簡單來說:

這世界不是只獎勵努力,而是獎勵有策略的努力。

「成功不是因為你工作得更辛苦,而是因為你工作得更聰明。」— 羅伯特·清崎

努力不該被神化,資源不是原罪

這年代最弔詭的是,大家一邊批評「有錢人靠家庭資源」,一邊又幻想「只要我夠努力,一定會成功」。

講白了-

在一場你連入場券都沒有的遊戲裡,拼得再認真,也只能坐在場邊看人胡牌。

資源本來就是人生的一部分,能運用資源,也是實力的一種。

這不是崇拜權貴,而是清醒地認識規則,然後問自己:

那我該怎麼在現實中,找出一條能走得動的路?

我們不需要假裝世界公平,那太累也沒意義。

但我們可以誠實地承認——

人生不是一副好牌的比賽,而是看你怎麼打你手上的爛牌。

不是去責怪誰給我們這副牌,而是:

「我怎麼打出一局,讓我自己有尊嚴地過下去。」

這代人很辛苦。

我們被教導「好好唸書就會有出路」,但世界早已換了賽制。

我們用誠實、勤奮、節儉對應一個早已不再誠實的遊戲。

但你不是沒機會。

從理解規則開始,就是重新洗牌的第一步。

數據告訴你:我們這一代真的有夠衰

我今年四十二歲,靠創作、接案、寫文案維生。收入不是沒有,只是忽高忽低,案子一斷,壓力就跟帳單一起湧來。還好這幾年開始學 AI 工具,慢慢抓到一些節奏,總算沒掉進收入掛零的深淵。

我一天只吃兩餐,不是因為窮,是因為餓一點,腦袋比較清楚、效率更高,我都這樣安慰自己。

有人幫我引薦案子,加上投資也沒賠錢,日子還算過得去。但你說「富有」?還有十萬八千里遠。

說真的,有時候努力不是沒用,而是:

你只是活在一個不給你翻身機會的遊戲裡。

房價已經不是我們能追的了

我們父母那一代,一坪房價十萬;

現在,台北市一坪動輒百萬,南部也漲得像坐雲霄飛車。

我們父母那一代,一坪房價十萬;現在,台北市一坪動輒百萬,南部也漲得像坐雲霄飛車。

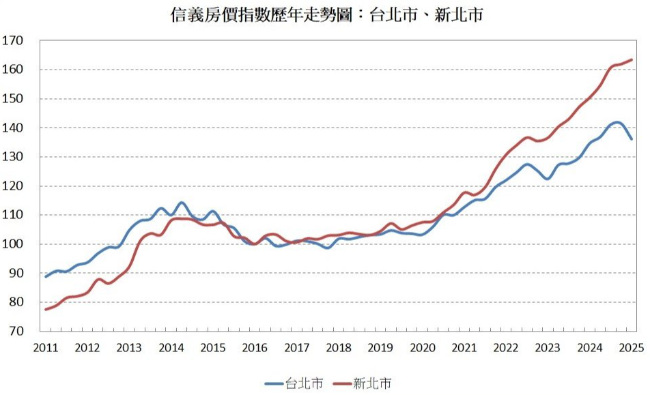

信義房價指數 直接給我們當頭棒喝:

- 台北、新北房價十年翻倍

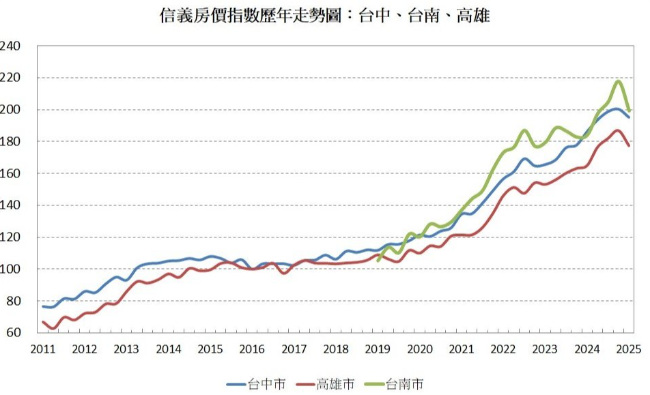

- 台南、高雄十年漲三倍

不信的話你自己看:

📈 台北、新北

📈 台南、高雄

股票漲,薪水沒跟上

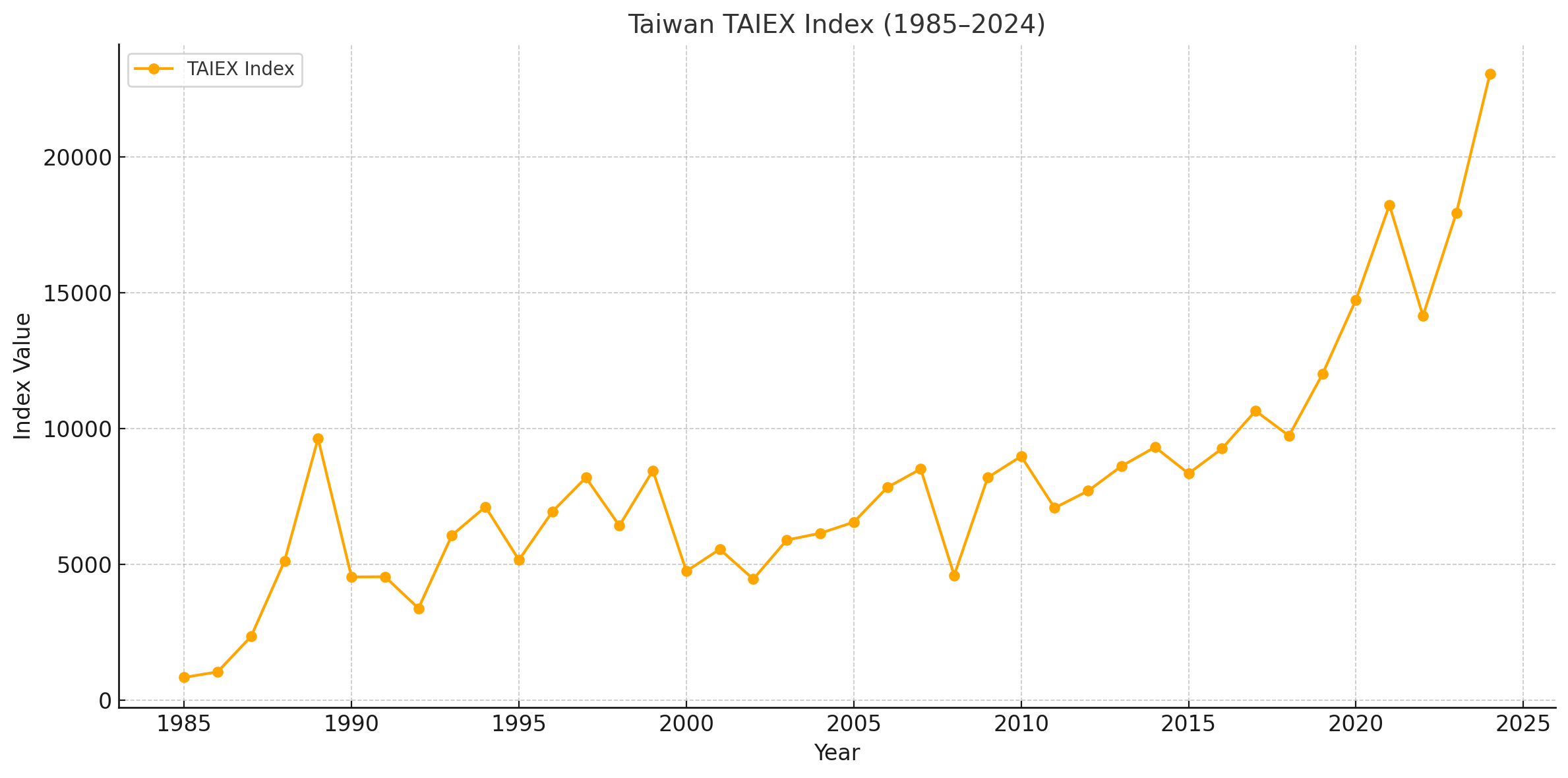

台灣加權指數(TAIEX)十年來翻倍不止,熱錢滾滾,財富集中。

但看回來,薪水呢?

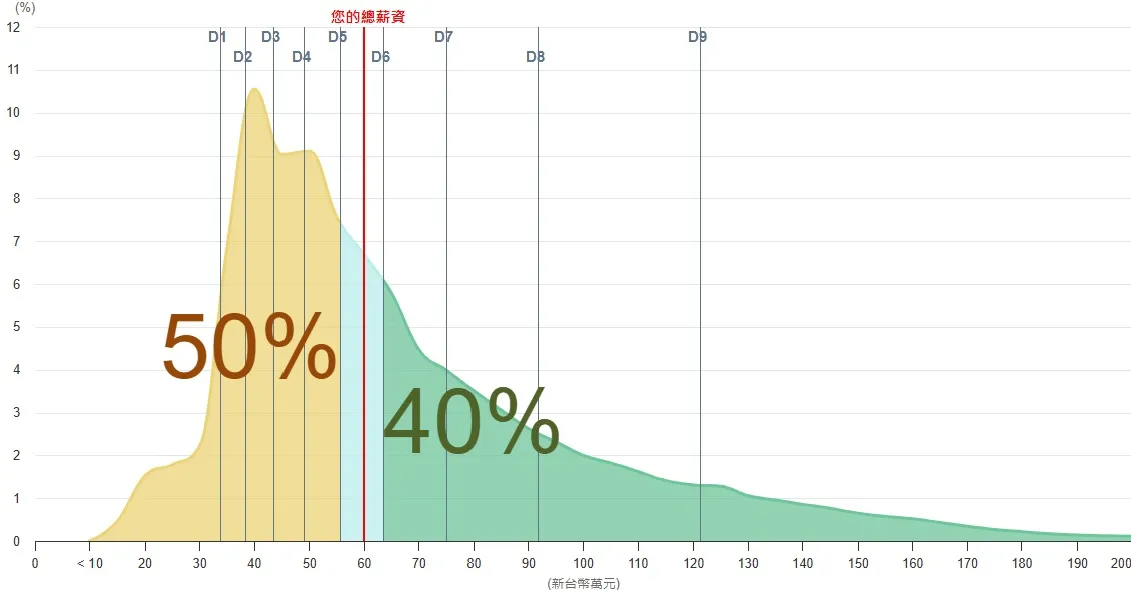

根據主計總處資料:

- 薪資中位數約 55.7 萬/年

- 換算下來,每月薪水大約 46,400 元

對比房價和物價,根本是原地踏步,甚至被倒退拖行。

台灣股票指數(資料來源)

AI 小練習:你真的買得起房子嗎?

買房還是租房,這是網路最常見的問題之一,但如果你想要買房就買得起嗎?

我們不妨冷靜算算:

房價 1500 萬,自備款 20%、貸款 30 年、利率 2%,

每月月付金大概是多少?你需要多少薪水才撐得住?

ChatGPT 算給你看:

結果(不同的 AI 和條件可能有不同的結果,參考使用):

| 問題 | 結論 |

|---|---|

| 買 1,500 萬房子需多少薪水? | 約 11 萬元/月 |

| 月薪 35,000 元可買多少房? | 約 470 萬元房子 |

還覺得「努力存錢就買得起房」是金科玉律嗎?那你可能是活在 1985 年的平行時空。

現實真的很不公平,但那不是故事的結束

最近小 S 女兒開畫展,網路吵翻天。

不只因為星二代光環,更因為那句刺眼的話:

「從羊水就是分水嶺。」

很多人一聽就炸,但你靜下心想,這不就是我們日常在對抗的殘酷嗎?

我們從出生開始,家庭、地段、教育資源、甚至長相,就已經替你打好了「劇本框架」。 我們爸媽那一代很拼,但沒什麼資產;我們這一代更拼,但被時代卡死:

- 讀書不保證翻身

- 存錢追不上通膨

- 加班拼搏不敵資本紅利

- 人脈不夠、背景不強、學歷不響亮

你可以氣,但也得承認:很多事,真的不是努力就能改變的。

但這不代表你要放棄。

來跟我唸一次「寧靜禱文」:

「神啊,請賜我寧靜的心,去接受我無法改變的事; 賜我勇氣,去改變我能改變的事; 賜我智慧,以分辨二者的不同。」

我怎麼開始學「富人思維」:從自我懷疑到看見選擇

我以前超反感「富人思維」這四個字。

因為我總覺得,那是有錢人的專屬才華,或者就是在賣課的誘餌。

但那天我滑到以下一句話,心臟被戳到:

「you can have all the knowledge and skills in the world, but if your ‘blueprint’ isn’t set for success, nothing you do will make much of a difference.」

——T. Harv Eker,《Secrets of the Millionaire Mind》

我才驚覺,原來問題其實就在這 –

不是你學不夠,而是「潛意識」早就決定了你能不能藍圖更新。

那是我第一次質疑自己「我真的有選擇嗎?」

以前我會說:

- 「我太老了,學 AI 根本慢到爆。」

- 「投資都騙人的,我懶得搞。」

- 「有錢人那種,是他們爸媽就給的。」

但這些話背後是在說:「我不要冒險,我怕自己會輸。」

這等於我幫自己關上那扇門。

直到我讀到 Eker 的話,我才明白:

「真正的自由,不是錢夠不夠,而是你敢不敢選擇。」

什麼是富人與窮人的最大差別:不是知識,而是「做選擇的方式」

富人做選擇,往往有兩個特徵:

- 是有意識的選擇: 他們知道什麼是必要的延遲享樂,知道什麼是「長期對自己有利」的行為,即便短期不舒服也願意承受。

- 不靠感覺做決策,而是靠系統和數據: 該花多少?該存多少?什麼時間點該轉職、該投資?

他們用計算,而不是情緒。

而窮人思維常常是這樣的模式:

情緒來 → 先做能讓自己好過的決定 → 錢沒了 → 後悔 → 更覺得「我果然不行」

這個循環讓人以為自己在「選擇」,其實早就被生活牽著走。

為什麼我們會這樣?——因為「貧窮也會佔用心智資源」

行為經濟學者所指出的一個重點是:

窮人不是更懶,而是每天都在面對「資源有限」的焦慮,導致心智負擔過重,無法做出長遠有利的選擇。

班納吉(Banerjee)和杜佛羅(Duflo)在《貧窮的本質》這本諾貝爾獎級的研究中提到,貧窮會讓人更常:

- 花錢買「立刻爽」的東西,因為未來看起來沒希望

- 不做健康檢查,因為「反正也治不起」

- 不願投資學習,因為「花了也不一定有用」

這不是懶惰,是「選擇力已經被生活壓垮了」。你想想,我們生活中是不是常有這樣的情況。

第一步:改寫思維,重新把「選擇權」拿回來

T. Harv Eker 在《有錢人想的和你不一樣》一書中,把財務藍圖比喻成「心裡對金錢的操作系統」。就像電腦的預設程式,如果你的系統預設是「小心花錢、別亂冒險」,你就很難主動創造財富;如果是「有錢人都很貪婪」,你自然會抗拒致富。

你的財務藍圖不是天生的,而是:

- 從小耳濡目染(家庭的金錢觀)

- 父母說過的話(例如:「我們家沒錢」、「別亂想那些投資的東西」)

- 過去的經驗(可能你曾被騙錢、失敗投資,從此避開風險)

這些都像是在你的心裡「寫進一套預設邏輯」,默默影響你。

所以你不一定要馬上學會投資、存下一桶金。我們應該漸漸的改寫思維,你只需要做一件事:

讓你每一次的決策,不是自動反應,而是「我知道自己為什麼這樣選」。

從這裡開始,你就已經不一樣了。

舉例來說:

你今天晚餐想吃外送,問問自己:「我是真的需要方便,還是只是心累想犒賞自己?」

你想買新手機,問問自己:「這是為了工作效能,還是為了滿足焦慮?」

這不是叫你變小氣,而是練習「不讓情緒決定人生」。

一週後回來看,你會發現你開始用「富人思維」活著了。

第二步:行動:從「永遠不夠」到「我已經在做」

當你知道努力只是基本,認知才是重點,但沒有行動永遠不會實現。

在《富爸爸窮爸爸》裡,Robert Kiyosaki 提到:

「勞工靠時間換錢,企業家靠系統賺錢。」

我開始懂:差別不是工作多不多,而是你讓錢為你工作,還是你為錢打工。

Stanley 在《Millionaire Mind》裡指出:

「很多百萬富翁其實住在普通社區,他們不炫耀,是把錢留給資產,而不是跑車跟名牌包。」

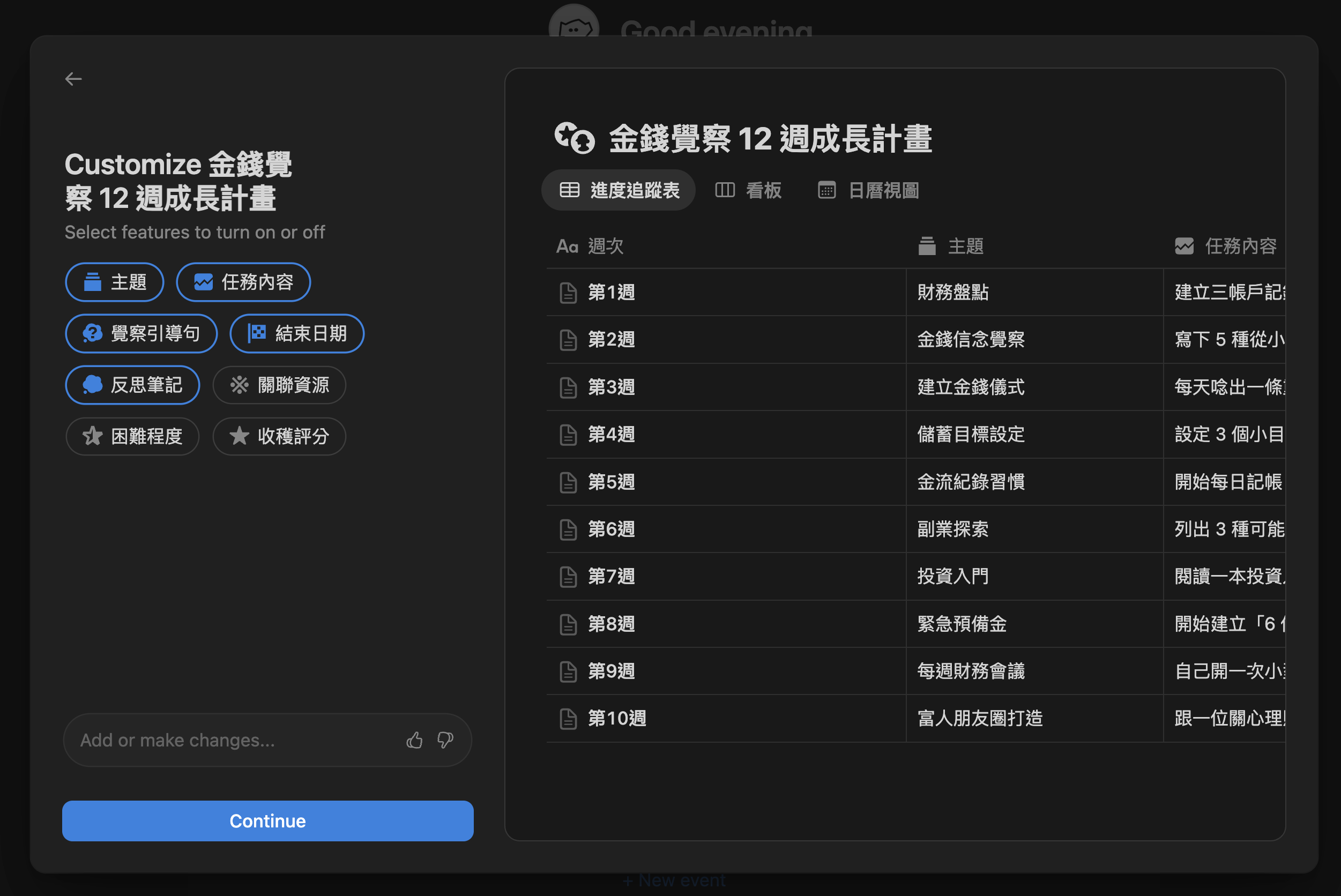

我相信你改變思維之後,會搜尋「致富」的方法而去讀很多書。但到底什麼方式適合自己呢?我們可以請 ChatGPT 設計一個以某書或是某方式來設計,以自己情況來設計一個行動計畫表。

將 noion 行動計畫模板的提示詞,請 Notion AI 製作一個行動計畫表。

比「富有」更重要的事:你追的,可能根本不是你真正想要的

富有,是存摺上的數字

房子、股票、名牌包、年薪百萬,聽起來很讚,對吧?

但富有,往往只是外在的:

- 你有多少錢

- 你開什麼車

- 你去過哪些地方打卡

- 你有沒有能炫耀的成績單

沒錯,這些都有用,誰不想財務自由?

但光有「富有」,不一定就能安心、不焦慮、好好睡覺。

而富足,是內心的安定感

富足的人,不一定比你有錢,但他活得比你自在。

他知道什麼是「夠」,知道自己想要什麼,也知道什麼不是自己需要的。

他不用每週買新衣服證明自己有品味,

也不會因為朋友買了房,就懷疑自己是不是「輸在起跑點」。

有時候我們會聽人說:「你要有富人思維,這樣才會變有錢。」

但你有沒有想過,「富」這個字,其實有兩種意思:

一種是富有,一種是富足。

乍看只差一個字,但它們走出來的,是兩條完全不一樣的路。

給你一個對照表,想想自己在哪一邊

| 比較項目 | 富有 | 富足 |

|---|---|---|

| 看起來 | 有錢、會賺、會炫 | 輕鬆、有選擇、心裡踏實 |

| 重視 | 數字、物質、地位 | 時間、自由、自我價值 |

| 可能掉進 | 無止盡比較 → 永遠不夠 | 過度知足 → 停滯、懶散 |

| 關鍵問句 | 「我夠不夠好?」 | 「我夠不夠滿足?」 |

如果你問我:「富有」跟「富足」要選哪一個?

說真的,我也會貪心地說:「我都想要。」

但如果只能先選一個,我會選富足。

因為:

- 富有需要運氣,也需要時間。

- 但富足,只需要你今天開始,換一個角度看自己的人生。

「富足」是什麼?就是你不再用別人的人生來衡量自己

富足的人,會開始問這些問題:

- 「我現在焦慮,是因為真的缺什麼,還是只是看到別人在炫耀?」

- 「我現在想買這個東西,是為了我自己,還是為了得到認可?」

- 「我是真的想換工作,還是只是因為別人看起來升得快?」

這些問題,沒有所謂正確答案。

但只要你願意練習問自己,你就在靠近富足。

富足不是你什麼都不想要,而是你不再讓慾望控制你。

我不是在鼓吹斷捨離,不是說你不要追求財富。

而是提醒你:

真正有選擇的人,是可以說「我要」的同時,也能說「我不要」。

你可以想要更好的收入,但也要知道什麼是「你定義的幸福」,而不是「社會定義的成功」。

所以我們說的富人思維,不只是投資眼光、金錢管理,

而是一種內在的成熟:你知道自己在追什麼,也知道什麼時候該停。

你不一定今天就能變「富有」,但你可以從今天開始,讓自己慢慢變得富足。

心得 & 總結:中年人的夢想,值得被重新啟動

有次下班後,我和隊友走到海邊,那天風有點大,吹得我們兩人都沒講話。

她忽然開口說:

「這年紀還談夢想,好像有點可笑。」

我笑了,卻有點心酸。

我們不是沒有夢想,

只是 – 太久沒有人告訴我們:我們還能做夢。

那些夢,不一定是環遊世界或財務自由,

也許只是 – 不再為下個月的帳單心驚膽跳;

也許只是 – 能自由決定想過的生活,不再被迫、被趕、被比較。

人生就像打麻將,關鍵從來不是你拿到什麼牌,而是你怎麼打,怎麼拆,怎麼撐到最後。

希望我們每個人,都有機會自摸胡牌,就算沒有,也要開心打完這一局。希望你明天醒來,能多一點動力,多一點選擇,多一點尊嚴。

不為別人,也不為翻身。就為了,讓自己再相信一次。

「改變永遠不嫌晚,但越早開始越好。」