那天晚上,在一家開了十幾年的串烤店,和幾個老同學吃飯。菜單和十年前一模一樣,連牆上的膠框都泛黃得剛好,還有濃濃碳烤和醬香味。我們閒聊著各自近況,有人提到孩子要選科系,結果大家竟然不約而同地說了一句:

「現在水電工好像比較有前途欸。」

我們都笑了,舉起前面的 18 天生啤酒,各自喝了一口。那笑聲裡,帶上一點人生的無奈,還有只有大人才會懂的啤酒苦。

因為我也正在想:我們是不是已經活在一個,「努力讀書 → 好好畢業 → 找份穩定工作」這套老劇本已經開始失效的世界?

我原本是念機械的,當過工程師、做過自行車設計。現在成了一個寫字的人。身邊同學,有人接手家業、有人轉行跑建築,也有人乾脆開起早餐店。

未來怎麼走,這時代誰都說不準。AI 能寫詩,我們只會在 Threads 跟人吵架。

AI 時代來了,這次真的不一樣

2025 年 6 月,加拿大多倫多大學的畢業典禮上,AI 領域的傳奇人物 Ilya Sutskever 回到母校,發表了一場簡短卻震撼的演講:

「人們總說自己生活在不尋常的時代,但這次是真的不一樣 — 因為是 AI。」

當時我坐在螢幕前,重播了那句話好多次。也許是因為我工程背景出身,我特別懂那股「地基被挖掉」的恐懼。

你想想看,資工系曾是最有前途的科系,結果現在成了最焦慮的那群人。因為剛畢業,就發現 ChatGPT 寫程式比你快,還不會請病假,也不會在你的背後偷罵你。

甚至我還用 GPT 幫我寫了一個「會自我學習的 AI 貪食蛇」。

我們開始懷疑,花幾年去學的東西,AI 進步速度之快,這些技能真的還「值得學」嗎?

什麼技能會被AI取代?什麼不會?

LinkedIn 的未來工作研究指出:

「未來 70% 的職場技能將被重新定義。」

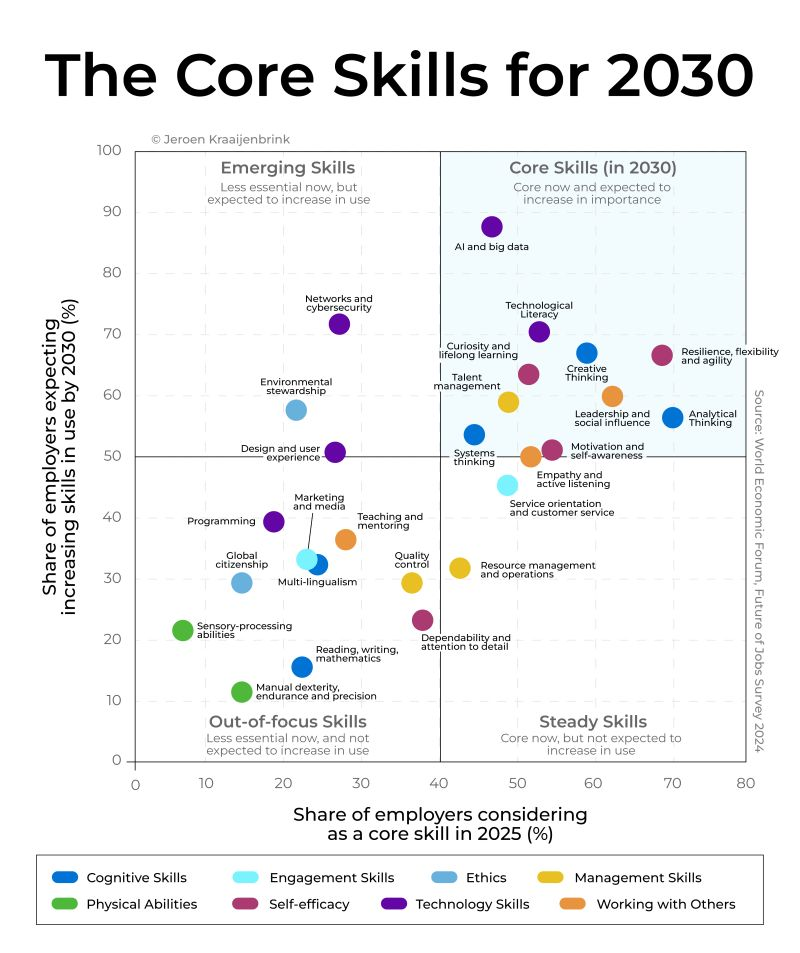

而阿姆斯特丹大學的 Jeroen Kraaijenbrink 也說,2030 年最重要的職場能力,不會是你懂幾種語言、打字有多快,而是:

- 分析性思維

- 創造力

- 解決問題的能力

我超有感,因為我自己也在工作中親身經歷這個轉變。

以前我要花三個小時寫一篇文章,現在有 AI 幫忙抓大綱,半小時搞定架構。但要讓文章有情感、有呼吸、有靈魂,還是得靠我自己打磨。

所以我們該問的不是:

「哪份工作會被 AI 搶走?」

而是:

「我能不能做那些 AI 學不會的事?」

AI 做不到的,是那些「看起來沒效率」但超人性的事

像是:

- 問出一個別人沒想到的問題

- 看懂一段文字背後的情緒

- 把三個不相干的點子湊在一起,變出一種新組合

這些能力,寫不進履歷表,也很難打分數。這些做「軟實力」,也是目前 AI 完全學不會的東西。

「人類的獨特創意和個人經驗,仍然是 AI 無法取代的。」

人類大歷史的作者 哈拉瑞(Yuval Noah Harari)把這些能力分成三類:

| 類型 | 能力 | 舉例 |

|---|---|---|

| 🧠 智力技能 | 分析、邏輯、語言 | 科學研究、寫作、診斷判斷 |

| ❤️ 情緒社交 | 同理心、協作、溝通 | 心理師、教育者、客戶關係 |

| 🤸 身體技能 | 動作控制、肢體互動 | 護理師、理髮師、表演藝術家 |

所以再往上想一層,真正稀缺的,其實是能把這三類「交錯整合」的人。

像幼兒老師,既要懂心理、能說故事,還得用肢體互動。

像專業看護,得有醫療知識、應變能力、也要扛得起體力活。

這些是 AI 一時半刻做不到的「人性組合技」。真正危險的職業是純智力工作(像是程式、文件摘要)最先被取代。

AI 可以做得快,人類要做得「深」

我每天用 AI 幫我整理筆記、潤稿、翻譯、找資料。但我不想變成只是會按生成鍵的創作人。我試著做的是,讓 AI 負責節省時間,讓我去做那些需要靈魂的事:

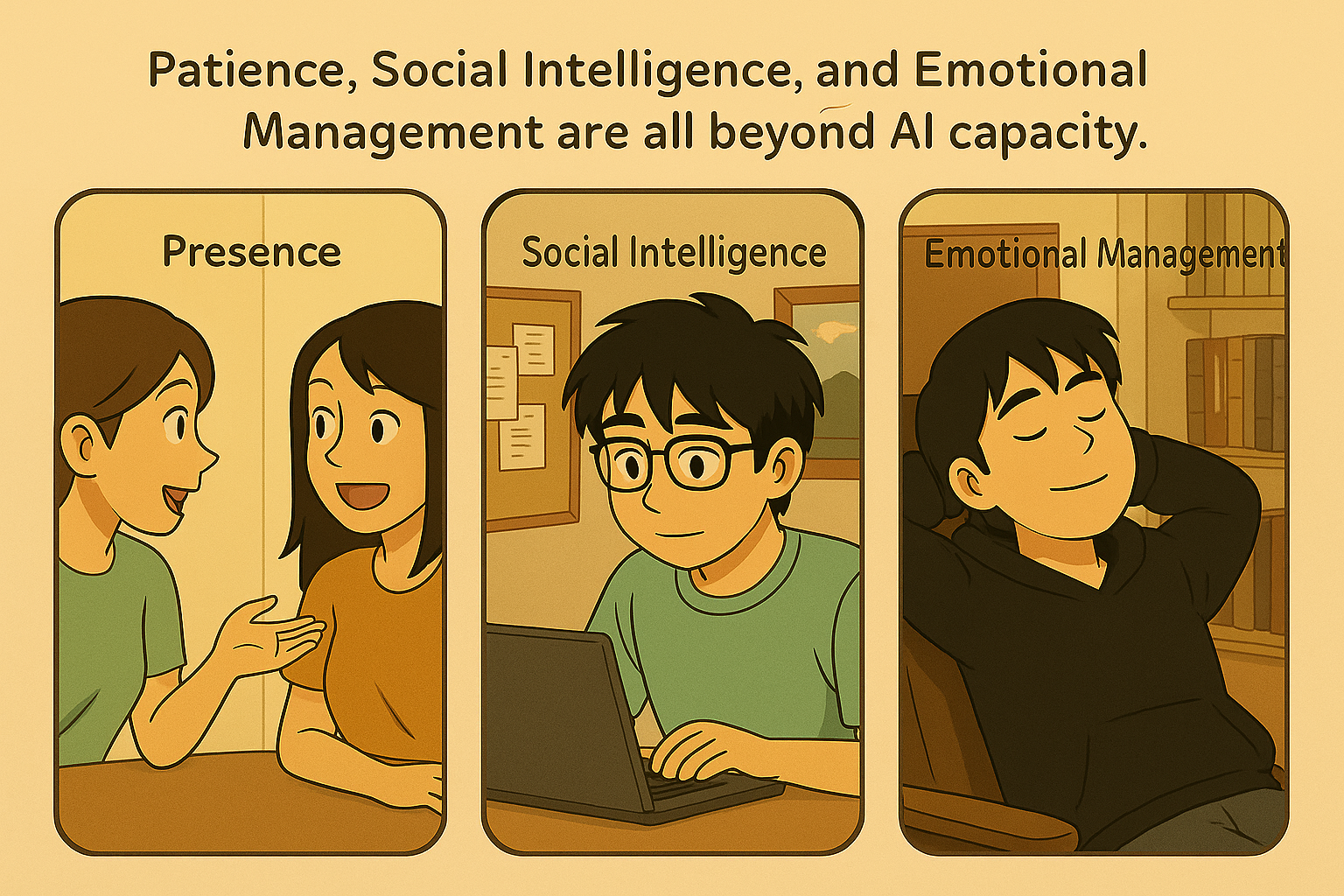

- 跟朋友說話時,不急著回,而是多聽一秒 ( 臨在感 Presence )

- 寫文章時,不只說事實,不只談方法,也說情緒。( 社交智力 Social Intelligence,SI)

- 在資訊爆炸中,練習「選擇安靜」的能力。( 情緒管理,EQ )

AI 是工具,不是你。它是加速器,不是方向盤。

「以後人類會分成懂得用 AI 與不懂得用 AI 的人。」— 林百里

我們會不會,慢慢變成被 AI「圈養」的人?

你看現在的生活,我們用 AI 幫我們打字、排程、翻譯、寫企劃、處理客服信件。問你的人生夢想是什麼,說不定有人會說「當一隻貓」。

每天不用煩惱方向,只要在菜單裡挑 5 分熟的牛排還是溫沙拉加鮭魚,甚至連吃什麼、看什麼,可能也被演算法決定好了。

我第一次覺得,我們和家裡的貓的距離這麼近。

我一直相信,人生的本質其實是苦的。

哈拉瑞也說過一句話,我非常認同:

“Consciousness is the capacity to suffer.” 意識,就是能不能感受痛苦。

AI 再聰明,也還沒有「意識」。

它會算、會模仿、會創作,但它不會痛苦、不會害怕、不會做夢,也不會為未來焦慮。

人類會。

我們會因為選擇而掙扎,會在凌晨三點翻來覆去,會對自由有渴望,也會因為痛而變得更堅定。所以,雖然我這個人可能有點怪,越舒服反而越不安;因為太滑順的生活,會讓我忘了自己到底想去哪。

我寧願過得有點亂、有點不確定,但知道:

這條路,是我自己走出來的。

我選擇不逃避 AI,而是靠近它,再比它更像人

我從 2020 年開始寫作,當時還是個靠自學在網路上打滾的業餘文字工作者。透過摸索,我慢慢學會架網站、寫程式、剪影片,甚至幫人做簡單設計。

這些技能曾經讓我感覺「好像可以靠自己活下去了」。

但 AI 出現之後,我開始動搖。

寫程式它比我快,翻譯也比我準,甚至連排版、修圖都做得不錯。

那些我一點一滴苦學來的能力,一夜之間變成「基本功能」。

我曾經懷疑:「我這樣學,還有意義嗎?」

後來,我想起 Harari 的話:

唯有『學會學習』與『心智彈性』能長存。

也就是學一項技能,已經不夠了:你要能「不斷重新學」。

- 過去:學一技之長,吃一輩子

- 未來:學一技能,也許 5 年內就被 AI 或機器人取代

所以我們不能只靠一技之長混一輩子,因為技能會過時、職稱會被淘汰、專業會被標準化。而活下來的,是願意持續變形的人。

所以 AI 時代的核心生存能力:

- 能快速適應新的科技、新的價值觀、新的職涯環境

- 能接受「我過去相信的東西可能過時了」

- 不被自己的身份、專業、學歷綁住

我也記得在 2020 Covid 疫情期間,那段不能出門的時光教會我:「你不能只做一份工,也不能只會一種技能。」

無論你是全職還是自由工作者,我們都應該具備「在線工作」、「品牌化自己」的能力。

進入 2024 年,我也開始學「軟一點」的東西:

- 練習傾聽的同理心,不急著回應,而是多聽一秒

- 提問時多問「你覺得怎麼樣?」而不是急著要答案

- 寫信或留言時,先說一句溫柔的話,而不是直接貼出任務條列

未來不是技能競賽,而是意識與感受力的較量。

「真正厲害的人,不是比 AI 更像電腦,而是比 AI 更像人。」

Top 25% 法則

我也曾經有過 AI 焦慮,但我選擇不逃避 AI,而是從焦慮中找到轉化的力量。

Top 25% 法則,這個策略出自《Dilbert》漫畫作者 Scott Adams 的部落格。Adams 認為,若想在世界中脫穎而出,有兩條路:

- 成為某件事的世界第一

- 在兩項或以上的領域達到 前 25% 的水平

他坦言,第一條路幾乎不可能,畢竟「世界第一」的名額太少;但第二條路較容易達成,且更有彈性。即便你在某領域做得不錯,未來可能也會被 AI 取代,所以更可行的,是改走第二條路,打造出自己的能力組合。

我進一步將這個策略延伸為:Top 25% × 3 策略。

- 選出你有興趣、有潛力精進的三項技能或領域

- 這三項技能最好來自不同類型:一項「智力技能」、一項「情緒社交技能」、一項「身體技能」

- 每項都達到前 25% 的水準

這樣的「能力疊加」會創造出罕見的個人價值。

數學來說:

- 一項技能達前 25%,表示 1/4 的人能做到

- 三項技能同時達標,只有 0.25³ ≈ 1.6% 的人能做到

換句話說,你就成了 98.4% 的人無法取代的「複合型人才」。資本市場會願意為這種「罕見而有價值」的能力組合付出高回報。

注意事項

- 熱情優先:不要為了策略硬學一個你完全無感的技能,學不久也走不遠。

- 避免過度理性規劃:如果只從市場需求出發,可能會忽略自己潛在的天賦與興趣。

- 持續疊加與進化:三項達標後,還能再加第四、第五項,讓你的優勢像雪球一樣滾大。

心得 & 結語:讓 AI 幫你工作,但別讓它定義你是誰

如果你也曾經想過:

「AI 來了,我的工作還剩下什麼?」

或者你心裡浮現過:

「我明明學了那麼多,卻還是不知道自己該往哪裡走?」

那我想跟你說:你不是一個人。這些問題,我也都問過,而且到現在還在找答案。

我最常問自己幾個問題:

- 如果放下現在的工作,我還能做些什麼?

- 沒有頭銜和身份,我是誰?

- 人生的意義是什麼?成功的新定義又是什麼?

AI 時代改變的,不只是「哪些技能值錢、哪些職業會被淘汰」,更根本的是:未來的遊戲規則正在被重新寫過。

所以我們不該只是試著「避開 AI」,就像過去沒有人能逃過網路的浪潮;我們該學習的是「如何寫出自己的故事」。

我們和 AI 不同:

「AI 無法感受痛苦,永遠無法寫出打動人心的故事。」

Harari:

「智慧,是解決問題的能力;意識,則是感受痛、喜、愛、怒的能力。」

AI 能寫詩,句句動人,卻從沒真的心碎過。 它會說「我愛你」,但那不是真心,只是精準模仿語言的樣子。 我也用 AI 寫字,它記得每一句對白,卻不懂角色為什麼哭到喘不過氣。 而我,還在寫字,還在推敲每一個句點, 因為只有人類,才會一邊撐著傷口,一邊把疼痛熬成一句詩。

留言時間

如果你願意,可以留言告訴我:

- 你目前最擔心 AI 會搶走你生活中的哪個部分?

- 或是你最期待 AI 能幫你解決哪種麻煩? 說不定,我會為你寫一篇回應的文章。

我們一起走,不孤單。